Am 8. Januar postete ich: „Mein einziger Vorsatz dieses Jahr: mehr bloggen!“ Seitdem folgte kein einziger Eintrag. Wo ist die Zeit geblieben?

Mit einem Kind ist alles anders, heißt es. Dass allerdings sogar die Flüsse der Zeit anders laufen, war mir nicht ganz klar. Mein Sohn ist ein hochgradiger Uhrenfetischist und wüsste über diese Dynamik wahrscheinlich mehr zu sagen als ich. Mit seinen zwei Jahren schaut er gebannt auf die kreisenden Zeiger, will ständig an der Krone drehen, die Unruh ausbauen und am besten jedes Zahnrädchen für sich selbst betrachten. Erst mit seinem Blick ist mir die Überpräsenz von Uhren und damit auch Zeit richtig klar geworden.

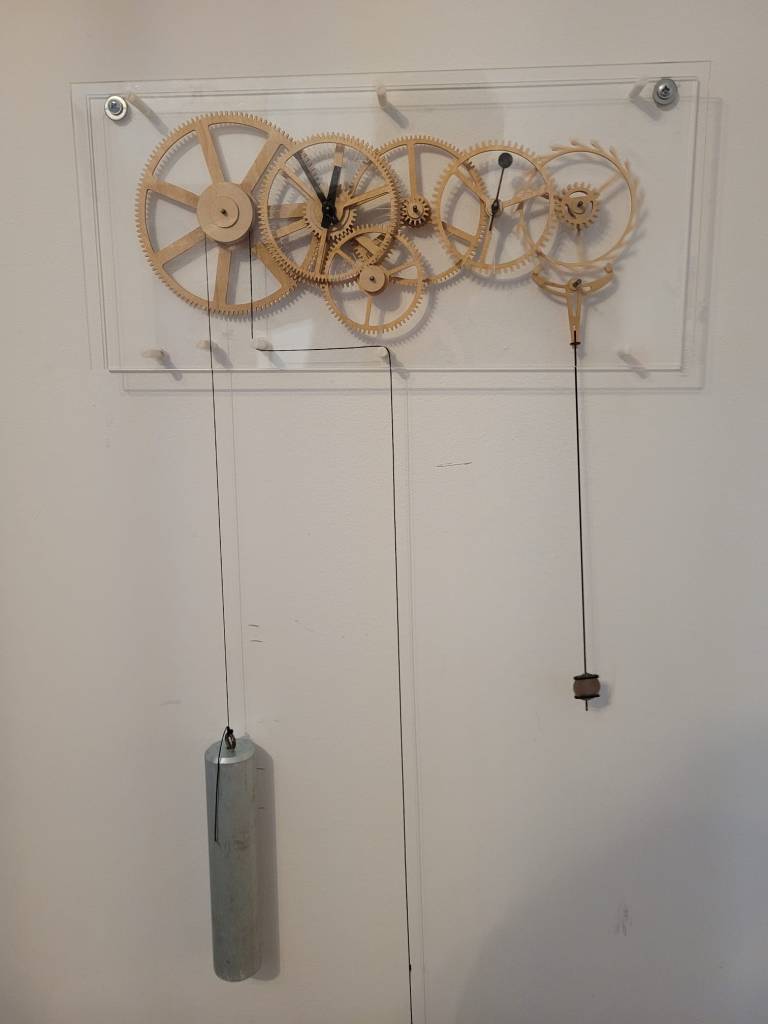

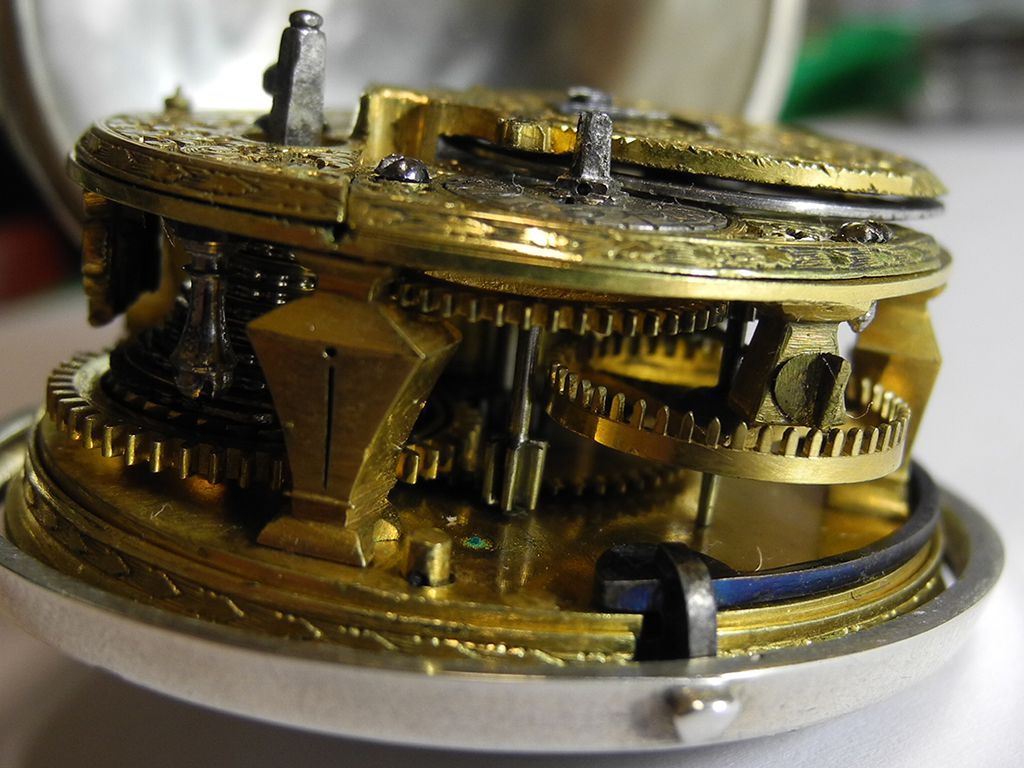

Geradezu unbarmherzig tickt das Sekundenrad in Kaspars Lieblingsuhr, die das Uhrwerk offen ausstellt, und schiebt das etwas langsamere Minutenrad nach vorne. Alles wird in Gang gesetzt von der schwingenden „Unruh“. So fängt der Zeitablauf immer schon mit einer Rastlosigkeit an, die unser Leben nicht zuletzt seit der Erfindung dieses kleinen Feder-Schwingsystems bestimmt.

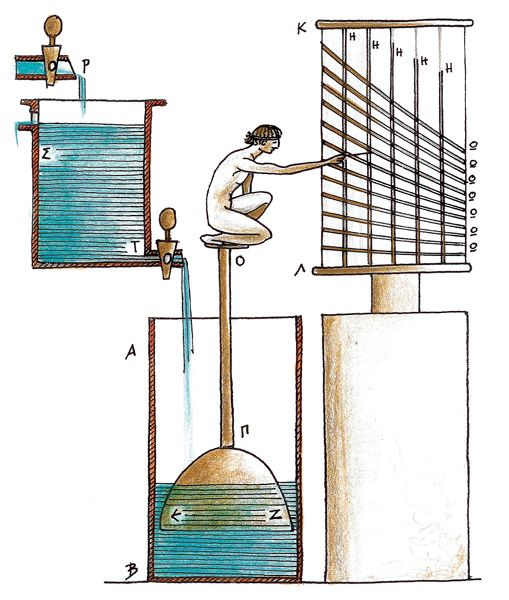

Schon früh maßen die Menschen ihren Tagesablauf durch die Beobachtung von Sonne und Mond. Sonnen- oder besser Schattenuhren waren wahrscheinlich die ersten Messgeräte. Allerdings konnte man nur die 12 Tagesstunden erfassen, die Nacht bleib tiefes Zeitdunkel.

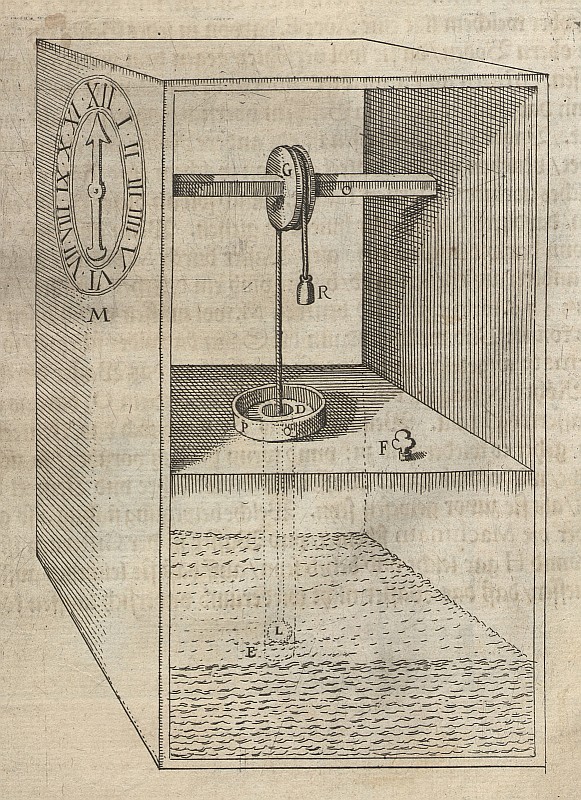

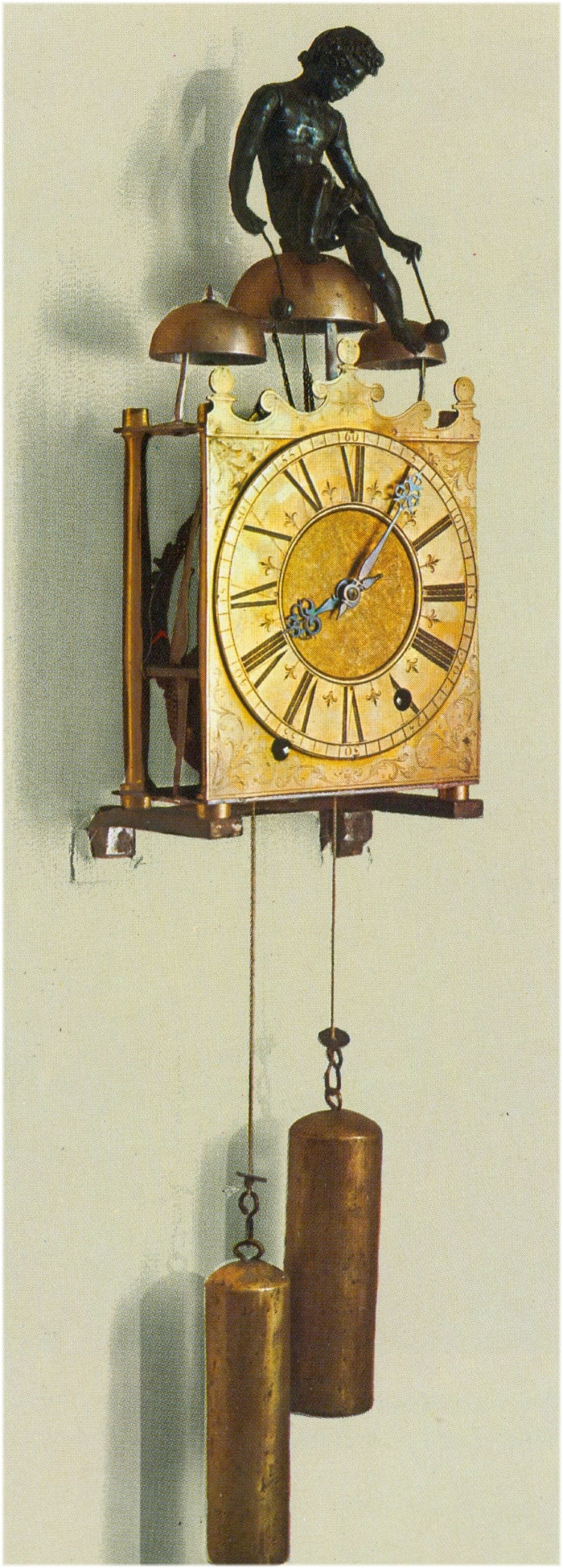

Bis die Wasseruhr erfunden wurde. Am Wasserstand konnte man Zeit unabhängig vom Tageslicht ablesen. Auf einmal war der Mensch in der Lage, den Tag nach seinen eigenen Einheiten einzuteilen, wenn auch noch nicht als Minuten-, sondern eher Stundenbruchteile. Dieses klobige, viel Platz einnehmende Gerät verbreitet sich von Ägypten, Assyrien über China, Griechenland nach ganz Europa. Wie versessen bastelten Ingenieure, Alchemisten und Handwerker jeder Kultur und jeder Epoche an einer Verbesserung ihres Räderwerkes – und vor allem ihrer Größe. Doch erst im Mittelalter wurde die Hemmung erfunden, die auf einmal das Wasser – immer noch Naturelement und damit dementsprechend wiederständig – überflüssig machte. Die Hemmung, die Kaspar nur zu gern in Gang setzt, stoppt die Räder immer im richtigen Takt.

Im Englischen heißt die Hemmung „escapement“, was ich sehr sprechend finde: Während die Deutschen ihr Räderwerk gehemmt, also fast aufgehalten sehen, verstehen Engländer, aber auch Franzosen den kleinen stoppenden und gleichzeitig in Gang setzenden Anker als Möglichkeit der Flucht. Eine Flucht nach vorne, wenn man so will; hat die Hemmung doch nicht nur Sonne und Mond, sondern auch endlich Wasser und Licht überflüssig gemacht. Statt riesiger Wasserkanister baute man nun kleine mechanische Uhren, die sogar Minuten und Sekunden anzeigen können.

Doch die wahre Revolution war die „Unruh“. Im 15. Jahrhundert wurde sie noch „Unrast“ genannt und war ein kleines zitterndes Blatt, das alles in Bewegung hielt. Dieses Blatt ermöglichte die Zeit in der Tasche zu tragen. Weder eine Hemmung noch ein Pendel waren mehr nötig. Die Unrast war allerdings stark von den Bewegungen ihrer Träger abhängig und changierte meist um mehre Minuten. Die Unruh hingegen machte die Zeit „isochron“, also alle Zeit gleich. Sie wurde im 17 Jhd. von einem Niederländer erfunden und ist die Kurzbezeichnung für ein Feder-Schwingsystem, das nicht mehr von Außenbewegungen gestört werden kann. Stattdessen setzt das kleine Rad eine Spirale in Gang und schwingt in ihrem Takt, um den Rest des Räderwerks in Bewegung zu setzen.

Von nun an gab es keine Ausreden und kein Entkommen mehr: Die Zeit konnte überall, an jedem Arm und an jedem Ort, gleich angezeigt werden. Besonders der Soziologe Hartmut Rosa macht in seiner Forschung deutlich, wie sehr sich in diesem Jahrhundert ebenso der kapitalistische Wunsch, schneller zu werden, verfestigt hat. Spätestens mit der Industrialisierung im 20 Jhd. und damit Entstehen der „Dollar Watch“ – extrem günstigen Taschen- und dann Armbanduhren –, wurde jede*r Arbeitende in das Zahnradwerk eingespannt.

Die Uhr gibt von nun an den Takt vor und nicht mehr der Mensch den Takt der Uhr. Das scheint auch mein kleiner Sohn zu spüren. Uhren sind überall, an unseren Wänden und Armen, auf unseren Nachtischen und Regalen. Es gibt Standuhren und Wanduhren, Kuckucksuhren, Wecker und Armbanduhren. Analoge und digitale. Mal variieren sie als ovale oder eckige Uhr, bei Dalí sogar als „platte Uhr“, wie Kaspar immer sagt, aber selbst die zeigen noch die genaue Zeit an. Es gibt kein Entkommen. Die zwei häufigsten Worte, die man zu kleinen Kindern sagt, sind wohl „Warte“ und „Beeil Dich“. In Kaspars Bilderbuch ist es vor allem der „Trödelbär“, der alle nervt. Das arbeitende Zeitregime, das sich kaum auf die Geschwindigkeit von Kindern einstellen kann, wird also nicht nur in den Uhren deutlich, sondern in vielen Medien und Aussagen der Erwachsenen, die Kaspar umgeben.

„Die Beständigkeit der Erinnerung“ (1931) von Salvador Dalí scheint dieses Gefühl zu bestätigen. Sie ist ein Hinweis auf die in unseren Fingern zerrinnende Zeit und damit den lauernden Tod. Mit den Fliegen und Ameisen auf den zerfließenden Uhren macht er das Memento Mori seines Werkes allzu deutlich, zu dem durch einen zerlaufenden Camembert inspiriert worden sein soll. Im Tod wird die Natur wieder Herr über die Mechanik. Bei Dalí kommt jedoch auch die „Erinnerung“ und damit die Vergangenheit, das überhaupt In-die-Zeit-Geboren-Werden, dazu. Nach Dalís eigenen Aussagen, der behauptete: pränatale Erinnerungen zu haben, sei die Zeitlosigkeit im Uterus das Paradies. Ob Kaspar sich mit seinen zwei Jahren gerade an diesem Kontrast abarbeiten muss?

Wenn man sich die Omnipräsenz von Uhren, Kalendern und anderen Zeitzählwerken anschaut, wird allerdings nicht nur ein Zweijähriger, sondern alle Erwachsenen ein Leben lang mit diesem Problem konfrontiert. Thomas Macho nennt den Menschen nach einem Zitat von Wittgenstein deswegen auch ein „zeremonielles Tier“. Wir brauchen wiederkehrende Zeremonien, wie das Geburtstagsfest oder andere Feiertage, um mit der ablaufenden Zeit umgehen zu können. Bei Macho heißt es: „Obwohl jedes Kalendersystem die Vorstellung nährt, die Zeit gehe unwiderruflich vorüber – nie mehr werden wir einen bestimmten Kalendertag, beispielsweise den 1. Januar 2004, erleben –, ist es doch konstruiert aus lauter Elementen, die auf spezifische Perioden, also auf zeitliche Wiederholungen, verweisen.“ Der Kalender und seine mit ihm praktizierten Rituale stehen der unbarmherzig weiter tickenden Uhr also fast gegenüber. Mit ihm wird Unterbrechung, Fest und Ausnahme zelebriert – neben all den eng getakteten Tagen, die wir nach Stunden oder sogar Minuten aufgeteilt in unseren Moleskin notieren.

Und dennoch findet sich gerade im Betrachten von Uhren manchmal jene Zeit, die nicht so schnell vorübergeht. Stillstand wird zumeist mit traumatischen Erfahrungen in Verbindung gebracht wird, jedenfalls in der Psychoanalyse und oft auch in der Philosophie. Die Philosophin Claudia Bozzaro behauptet zum Beispiel, dass nur im körperlichen Schmerz Leiblichkeit und Zeitlichkeit aus dem „Modus der Verborgenheit“ hervortreten können und bewusst erlebt werden.

Aber das passiert auch im Spiel. Das ewige Drehen am Rädchen, das stete Wiederholen der Pendelbewegung, das Ziehen der Gewichte macht die vergehende Zeit zu nicht viel mehr als einer Mechanik, die behandelt, gestoppt und geübt werden kann. Vor allem über konzentriertes, versunkenes Tun scheint man kurz aus ihren Fängen herauszutreten.

Und auf einmal schreckt mich auch das vergangene Jahr gar nicht mehr so. Ich sehe, wie viele Zeiger ich gedreht, wie viele Uhren ich gemalt und wie viele Pendel ich in den letzten Monaten geschlagen habe. Ich habe die Zeit totgeschlagen. Wirklich.